大人がかたづけてね、のこと

先日の「大人が片づけてね」のあと、考えてみました。 相手が「子ども」だと思うと、指示とか命令とかになりやすいですね。「もう帰るよー」「お昼ご飯食べに行こう」「あと10分ね」とか。け …

めざとく見つけるのが大人のしごと

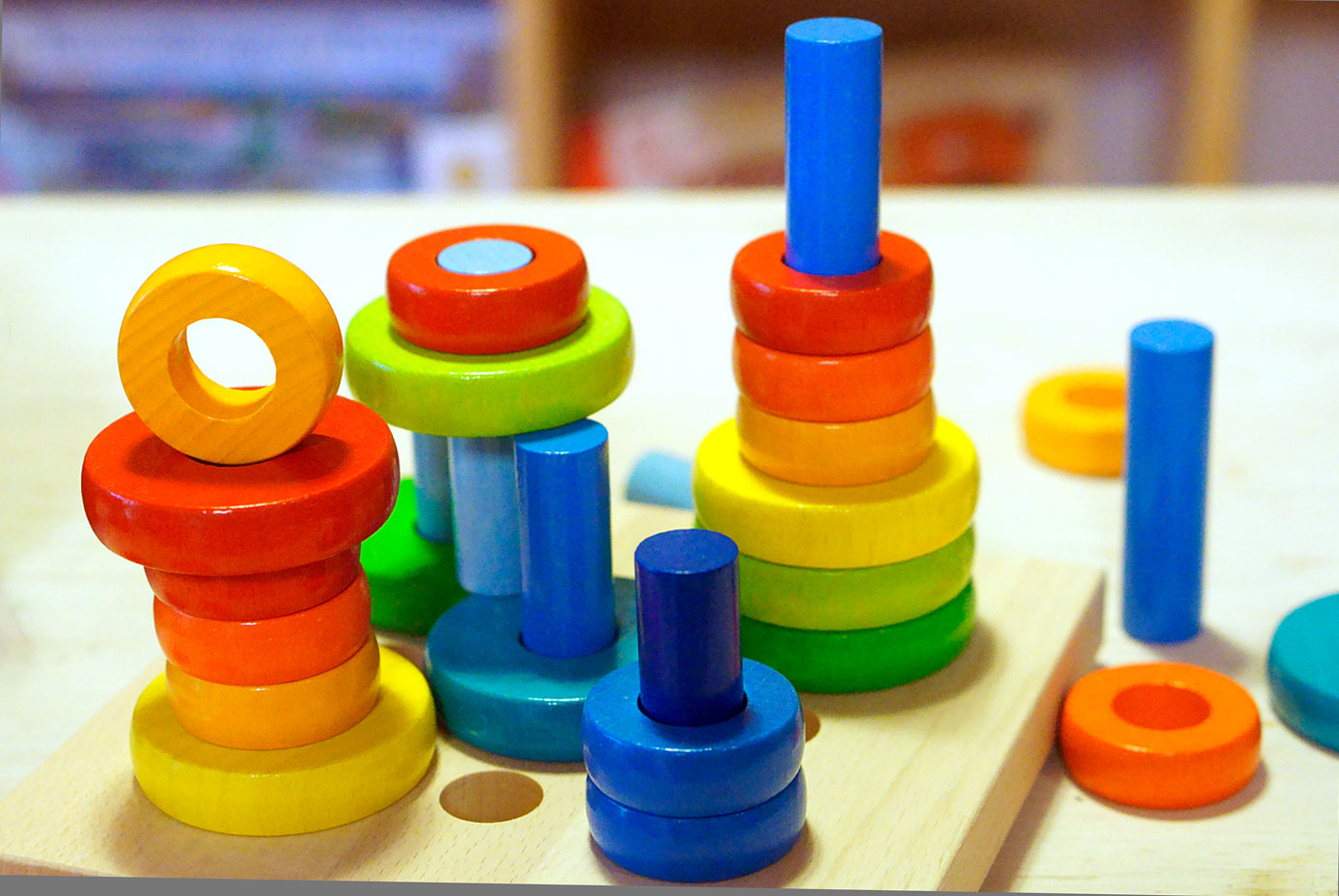

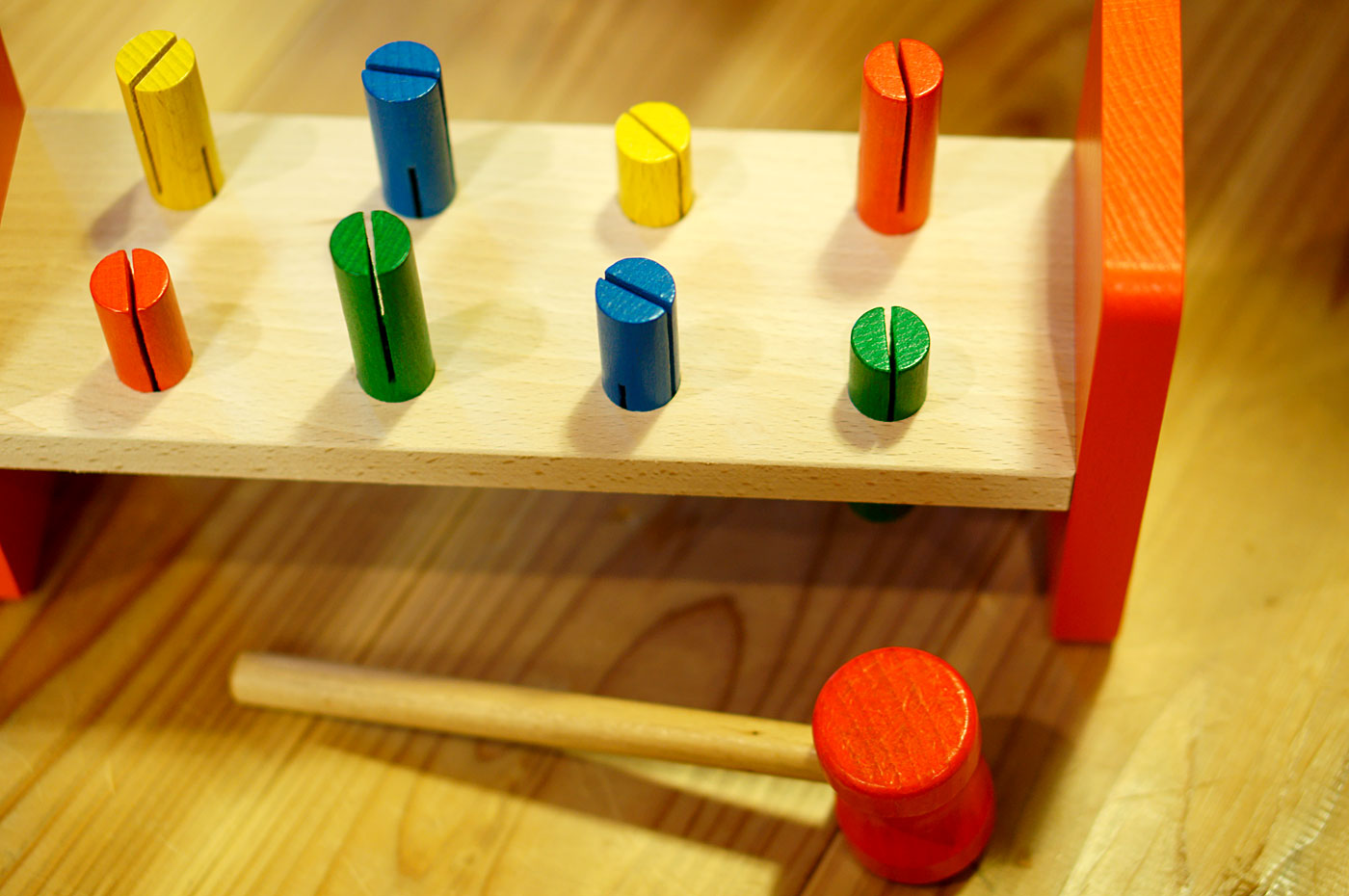

右の青い箱。最初は左上の箱みたいに、ばらばらとペグが転がっていました。 2歳さんがそれをじーーーーーっと見て、中央の木の台とおなじようにペグを拾い、リングにさす…ペグを拾い、リング …

お片付け&明日はお休み

明日23日(水)お休みをいただきます。定休日をはさんで、25(金)からまた開けますね! さて、お片付け、してくれました。「お片付けしてから帰ろうね」と、お母さんとがんばった。ありが …

「あたまが良くなるおもちゃ」

東京おもちゃ美術館 good us にて連載中の記事も、10本めになりました。 伝えたいことが多すぎるのか説明が懇切丁寧なのか(自分ほめ)、毎回文章がながながとしてしまいます。 で …

遊びが長続きしないんです

東京おもちゃ美術館「good us」連載の2回目です。 「おもちゃを買っても、遊ばないんです」の、続き^^ かばんねこの言いたいことは、結局いつもここに戻ってきます。 ****** …

信じて待つなんて、大人だもん、できるもん!

子どもが、すっごい怒ります。 それは、こんなとき。 「じぶんでやる!」 「できるもん!」 「やりたい!」 …って言ってるのに、大人が分かってくれないとき。 まだ小さいからできないで …

子どもを育てる「モノ」と「ヒト」から

土曜日は、かばんねこのたぶん4周年講座でした。 テーマは『子どもが育つ「モノ」と「ヒト」』。 東京から「遊び環境コーディネーター」の横尾泉さんにおいでいただき、おもちゃとあそびと育 …

「聞いてわかる」のは、10歳からだから

子どもは、自分でやってみてはじめて、「わかる」ひとです。 「聞いてわかる」ようになるのは、小学校の高学年くらいから。 だから、赤ちゃん時代から子どもは、モノをお口で調 …

子どもがおんなじことを繰り返すのはどうして?

子どもたちは、ときどき「同じことを何度も繰り返す」ことがあります。 赤ちゃんなら、例えば「おんなじおもちゃで何度も何度も繰り返し遊ぶ」。 入れ口に玉をいれると、玉が坂道を転がって、 …

子どもに、手をかけるやりかた

ひとつのことに、なかなか集中してとりくめない。 そんな子どもの姿に悩んでしまったりします。 ひとつのおもちゃに触って、ちょっちょっと触ってみて、別のおもちゃへ。 次のおもちゃも、な …

「集中」の、小さなお手伝い

赤ちゃんが「あれ?なにかを見ているな」と気づくときがありますね。 そんなとき、どうしていますか? きっと、「何見てるの?ああ、◯◯◯か、すきだもんねー^^」 たとえば …

何度もくりかえす遊び、どんないみ?

子どもが一心におもちゃに向かっている姿は、見ていてとてもうれしい気持ちになりますね。 とくに玉落としのおもちゃは、小さい子も大きい子も(大人も)、とてもすきです。 スタートに玉を入 …

集中力なんて、大きくなってから!

「どんな遊びが好きなのか、わからない」 「遊んでても、ぜんぜん集中しないですぐに別のおもちゃに行っちゃう」 そんな相談をいただくことがあります。 &nb …

おもちゃが必要なのは、何歳まで?

22日の日曜日、かばんねこ3周年のありがとうワークショップ&講座がありました。 「あそびで育てる心と身体」というテーマで、 子どもと育ち総合研究所・主任研究員の宍戸信 …

「同じ」がわかるということは…

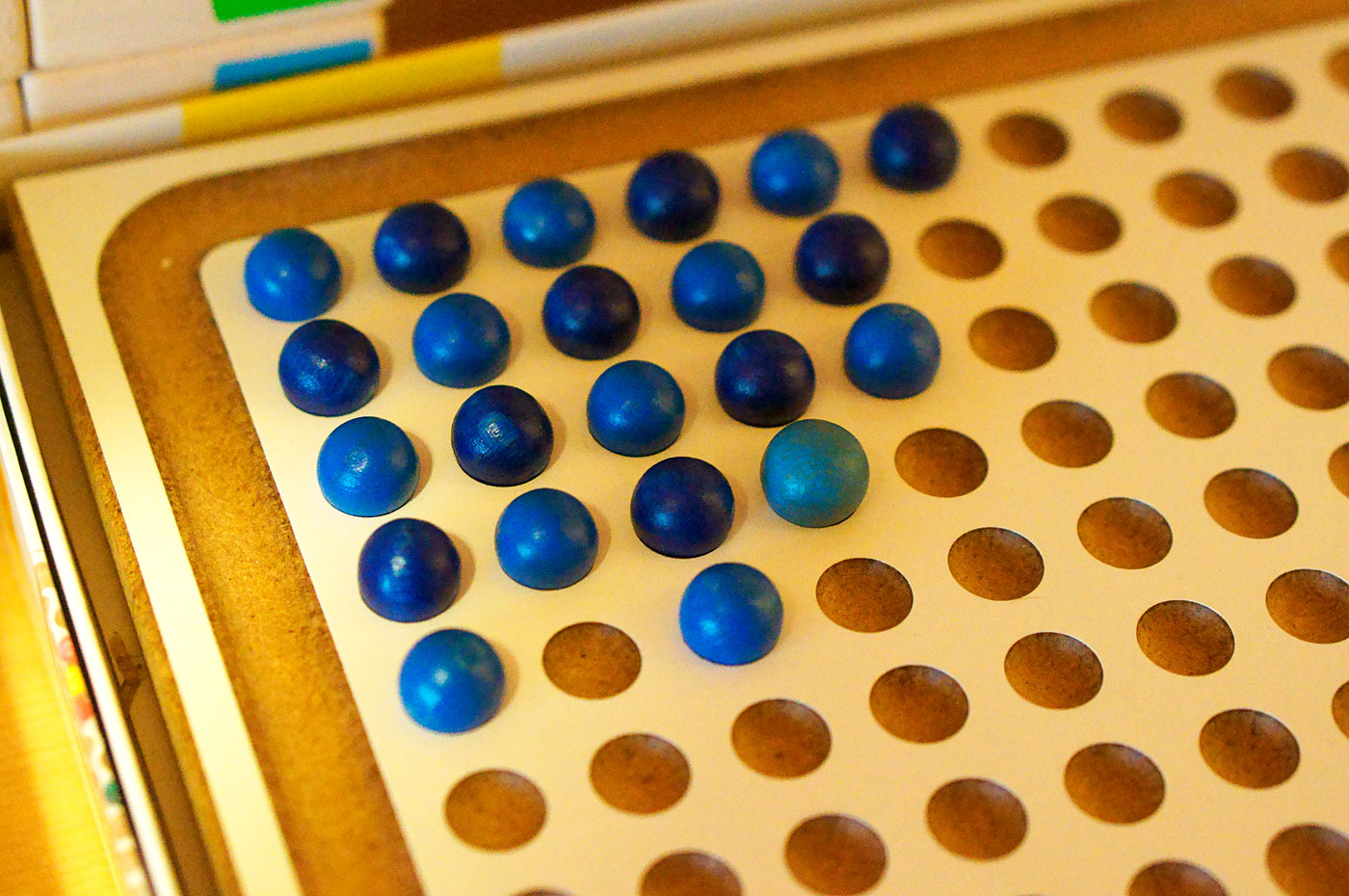

今日見つけた、あそびの跡^^ 抜けていたペグの穴に、縦の列とおんなじ色の玉! 「おんなじ色」を意識して、入れてくれたんですね。 2歳ころの子どもは、同じ形や同じ色など …

3連休のお知らせと、ちびさんの試行錯誤と大人の悶絶

ビー玉のあそび。 このニコニコ顔のカップは、大きくて重たいビー玉でないと動いてくれないけれど、 小さい玉でも、おなじように動いてくれると思うよね。 あれあれ?どうして …

10月22日(日)は、かばんねこの3年たったねおめでとうワークショップです!

モノをつかんだり、放したりするのが楽しい頃にぴったりの、木の玉たち。 そこに「いれもの」があることが、どんなにすてきなことか! 1歳より前 …

「できない」気持ちに、よりそう

4歳くらいになって、自分だけじゃない、まわりのみんなの姿を意識するようになってくると、 ともだちと比べて、「できる」「できない」… 「できないじぶん」を、小さな子ども …

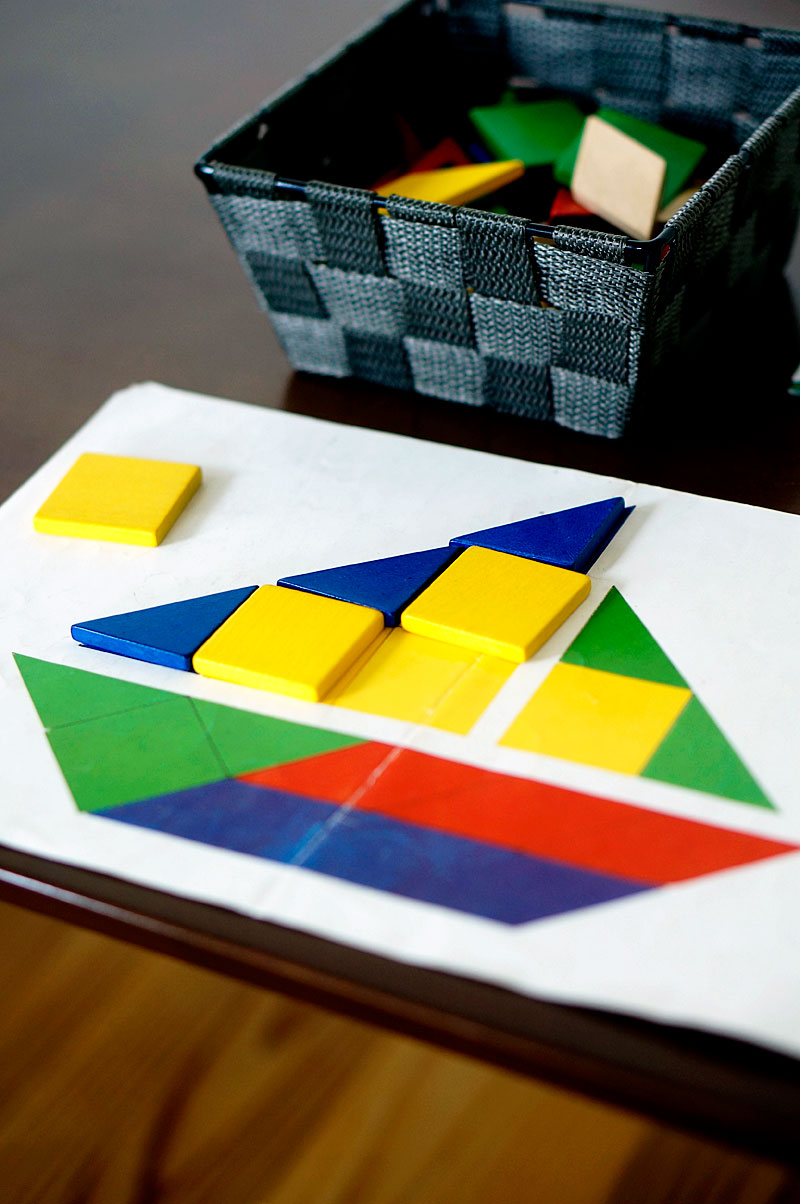

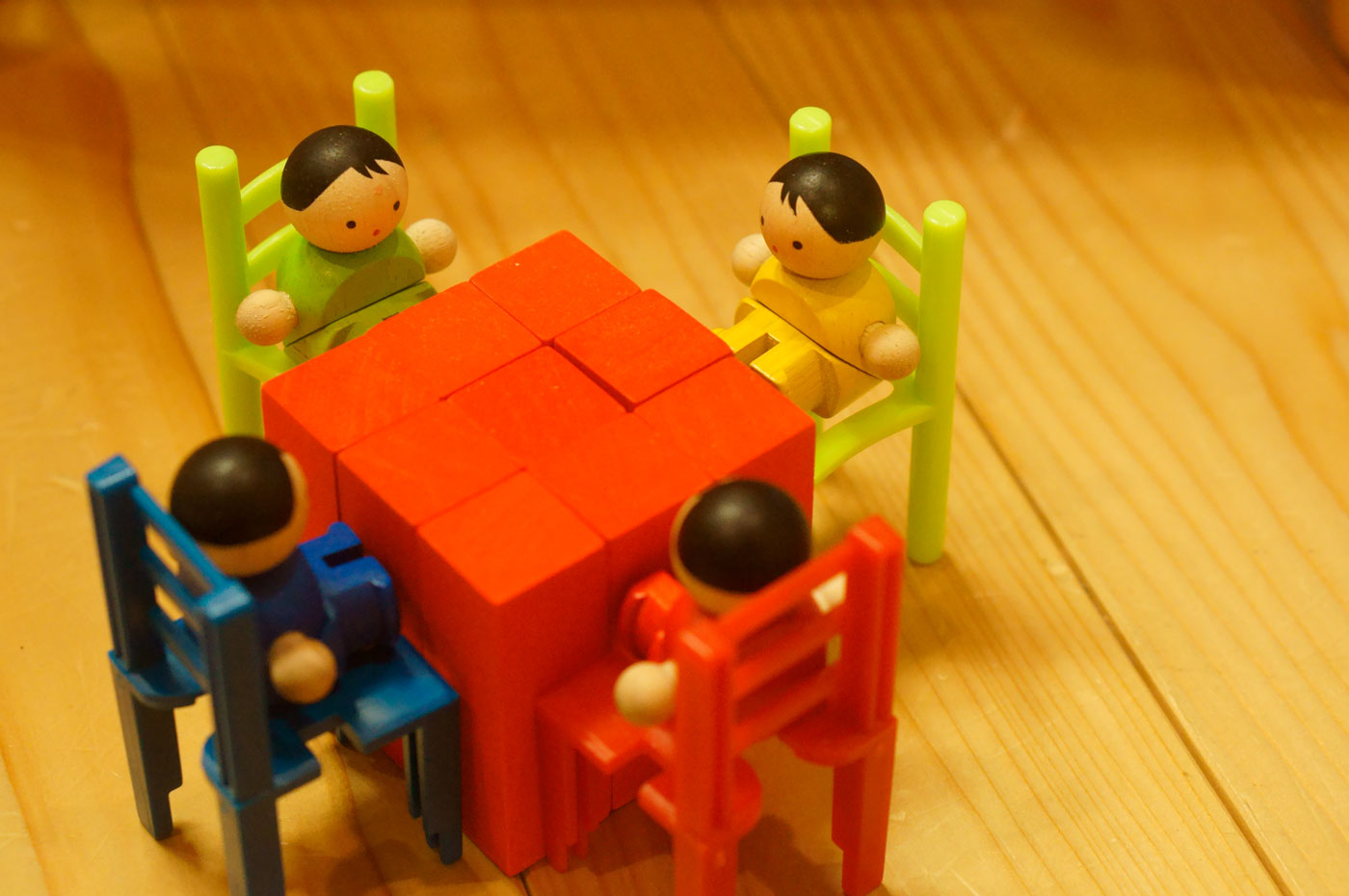

具体的なモノたちが、想像を豊かにする

積木と、人形と、アナログゲームのイス。 いろんな素材を組み合わせて、想像のあそび^^ 想像力をはたらかせて遊ぶとき、動物でも、車でも、人形でも…「具体的な道具たち」が …

数とあそぶこと。10のまとまりが分かること。

数がわかることって、すごく大事なことって、思いますね。 だから、学校とか幼稚園とかおうちでとか、何度もドリルなどで練習したりします。 でも、そんなふうに練習をしていれ …

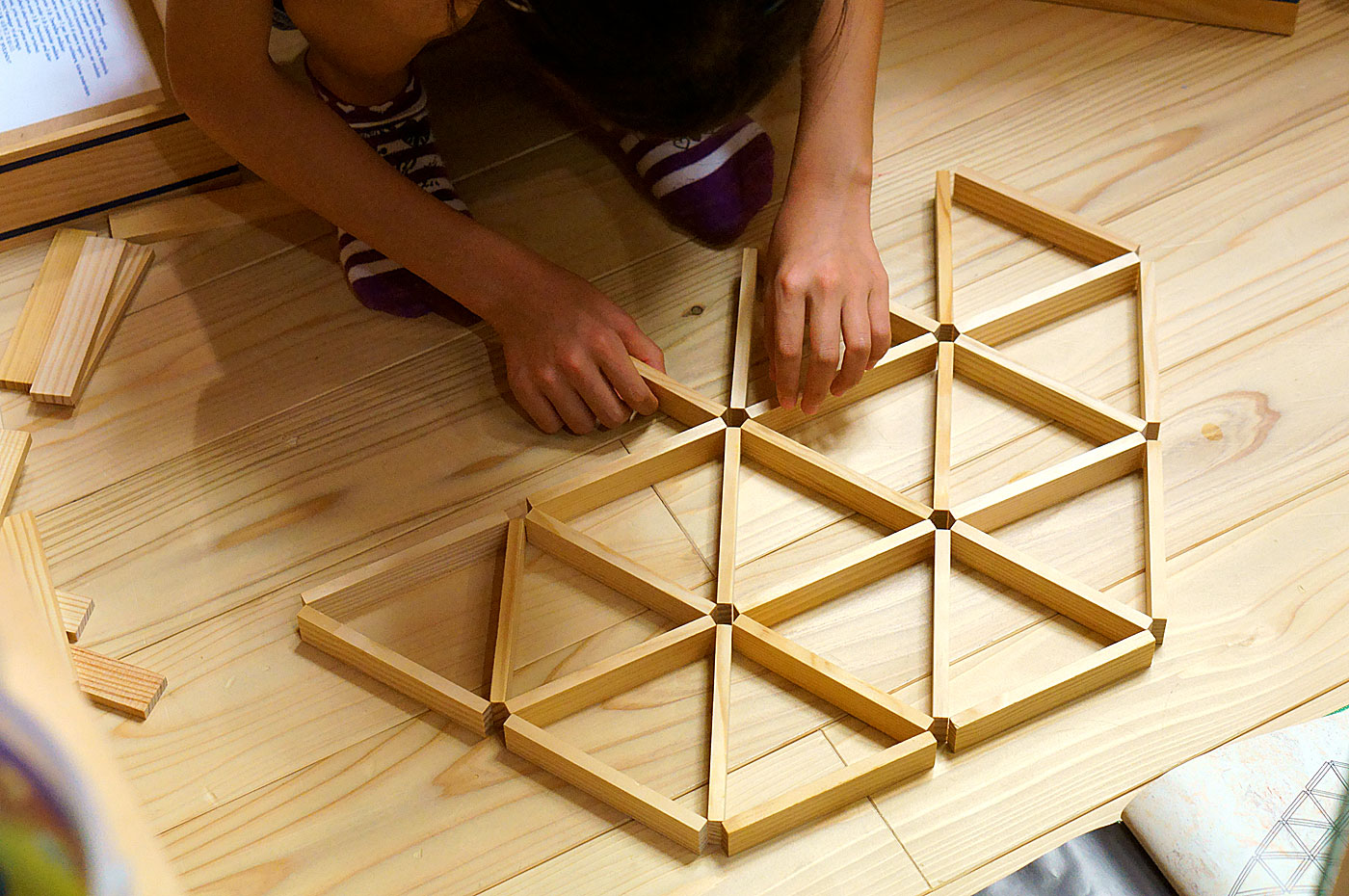

積木を、そこに積んではいけません!

「なんでその積木そこに積むの?」「そこに積んじゃダメっていったじゃない」 そんなふうに、子どもをしかったこと、ありますか^^? たぶん、無い!!…と、思います。 &n …

違いに気づく、モノをよく見る。

「違いに気づく」って、うれしい! ミニボールゲームであそんでいたら… 「あれ?このボール、ちょっとちがう??」「ほんとだ!」 ミニボールゲームの玉の中に、ちょっと大き …

かばんねこのきっかけ

NPO法人キッズバレイの運営するポータルサイト「おやここ」さんで、コラムを載せてもらっています。 こちらのブログにも、転載!(ブログさぼり疑惑はありません♡) 以下は、第①回のもの …

うごくようになると、たいへんですよね

赤ちゃんも子どもも、とにかく触ります。お口に持っていきます。いろいろいじります。 困っちゃうなー…という時も、ありますね^^; かばんねこでも「これはお店のだから、なめちゃダメー! …

人気の素材おもちゃだから

プレイマイスは、人気があります。 とうもろこしでできている、楽しい遊びの素材です。 濡れタオルのうえでちょんちょんとして少し湿らせたら、プレイマイス同士を、ぴた! あ …

いろとかたちのおもちゃがあると

「色を、合わせてる!」 ねこが逆さまですが、うれしくて楽しくて、撮らせてもらいました^^ パズル「ねこ」の大小のピースと、トンカチ遊び「大工さん」のペグたち。 別々の …

子どもと変わらない!

お魚が、できていました^^ これは、大人の方の、あそびのあとです。 どなたも最初は、「なんだこれ?」という感じで、黒い丸形の台を左手に持ち、赤いペンを右手に持ちます。 …

子どもには、整理されたおもちゃが、大事。

かばんねこ、今日からまた、通常通りです^^ どなたにもいいことがあった、長いお休みであったことを願います。 さて、さて、 子どものためのすてきな仕掛けをたくさん持って …

「ねえこれどうやってあそぶの?」と聞かれたら

はじめて見るおもちゃに出会ったとき、 子どもは「ねえこれ、どうやって遊ぶの?」と、あなたにたずねるかもしれません。 あなたは大人ですもん、ぱっと見て、遊び方が分かるときが多いでしょ …

おままごとは、まねごとから

1歳ころから大好きになる、再現あそび… 生活のまねごとあそびや、大人のまねっこあそびは、 お世話遊びや見立て遊び、ごっこあそびにつながっていく、大事なあそびです。 ち …

お座りさんに寄りそう「パロ」と

玉落としのおもちゃ「パロ」。 1歳になる前のお座りさんは、付属のトンカチを使わずに、手であそぼう^^ 初めは、ママやパパが、目の前で見せてあげてくださいね。 大きな玉 …

遊びを最後まで終わらせる

宿題とかお手伝いとか習い事だけじゃなくて、 遊びも「最後までちゃんとやりきる」ことが、大事だったりします。 それも、うんと小さいころから 十分に満足したり、何かができ …

ダメと言ったらダメー

「ダメと言ったらダメ!」というのは、お家にあった方がいいと思います。 思春期のころはともかく、小学校の低学年くらいまでは、あったほうがいい^^ だって、子どもの良し悪しの基準は、お …

小黒三郎のお雛様と、ぶつぶつ

お雛さまとお内裏さまの、ぴったりとつながる木目が美しい^^ 今日もうっとり眺めるかばんねこです。 ところで、近ごろの実感をひとつ。 気持ちよく挨拶してくれる人の子ども …

ほめて育てよ … ビーズ遊びからおもう

子どもを「ほめて育てよ」というのは、人は他者に自分の良さを認めてもらって初めて、自分のことを「いい!」と思えるからです。誰かに認めてもらえないと、自分の価値を感じることができない。自分じゃない誰かに自分を認めてもらってはじめて、わたしたちは自分の良さを感じることができるんです。

子どもがしてほしいのは、共感

子どもに何かを教えたくなる気持ちは、とってもよくわかります。… 子どもに「なんでそうなるか分かる?」って返したことがありますか?子どものうれしそうな顔が、一気にしゅるしゅるとしぼみます。だいたい、分かると思ってないのに、分かる?って聞くのがおかしい。子どもがしてほしいのは、おんなじ気持ちで共感することです。

子どもが遊ぶこと…フレーベルの言葉

この言葉が、大人の常識になればいいなと思っています。この言葉が「あたりまえ」な環境とまなざしのなかで、子どもたちを育てたいです。それで、わたしはおもちゃ屋を夢見ました^^

子どもを「待つ」ちから

親には「子どもがそのうちできることを、待つ」がんばりが必要ですねー^^;なんでできないの?早く早く!あの子はできるのに…、どうしても気になる親心です。でも親は、子どもが自分でできるように手伝って、ただ期待して「待つ」。その親の姿が、子どもが自分で自分を育てていける、すごい力になるんですよ^^

いっぱい間違いながら、子どもは育つ

2歳とか3歳とか、小さい子がおしゃべりするときは、言い間違いや誤った言葉の使い方がいっぱいあります^^そんなとき、どうしますか?正しい言葉を教えてあげますか^^?たとえば自分だったら、話をしている途中で「その言葉の使いかた間違ってるよ」って言ってほしいかどうか。

子どもの遊びと、育ちのめやす

子どもの遊びと、育ちのめやす… 子どもが遊ぶ姿をみて、その子の育ちのめやすを知ることができます。たとえば、初めてのお箸のタイミングとか^^もちろん、スプーンやフォークを下手でしっかり持って使いこなすことができるのも、めやすの一つですが、他にも、絵を描くときにクレヨンやペンを正しく持っているかも、見られるといい^^

お兄ちゃんでしょ?!お姉ちゃんでしょ!?

『お兄ちゃんでしょ?!お姉ちゃんでしょ!?』 「お兄ちゃんだから」「お姉ちゃんだから」は、子どもが自分で決められるといい。そしたら、上の子がしてくれたことを、下の子はちゃんと、もっと小さい子にできる^^

あなたが大好き^^!

わたしたちは、人から自分のことを好きになってもらってはじめて、自分のことを好きになれる。そうしてもらって、そうしててあげて、大きくなった。あなたの子どもも、おんなじ^^ママ、パパ、ばあちゃん、じいちゃん、ともだち、保育園や幼稚園の先生、近所のひと…。いろんなひとが、自分のことを好きになってくれた、そんな実感を得ながら、子どもたちは大きくなる。