おもちゃ箱、使っていますか?

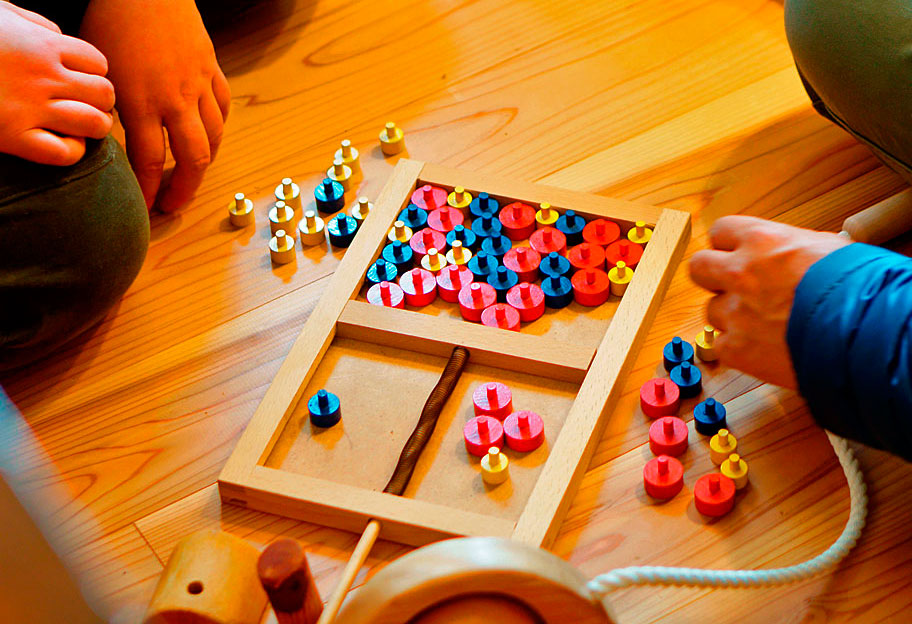

おもちゃは、お店にならんでいるみたいに置いてあげると、持ってきやすいし、片付けやすいですよ。

なんでもかんでもおもちゃ箱では、整理する力もつきません。

いつも見えているから、「あれで遊ぼう」となるのです。

おもちゃ箱のなかは見えないし、いろんなものがごちゃまぜ。

子どもにとっては見えているものが全てで、

見えないものは、無いのと同じです。

(わたしたち大人も、食器棚の奥に押し込めてあったお皿を見つけてびっくりしたり)

子どもには、どんなおもちゃを与えたらいいのかな、

それにおとなはどんなふうに関わっていけばいいのかな、

子どもの育ちのために、どんなお手伝いができるんだろう。

かばんねこがよく聞かれることです。

でもその「成長のお手伝い」のなかには、おもちゃを通じてできる「生活習慣」もあるんですよ。

それは、おかたづけ。

おかたづけには、考えるちからが必要です。例えば、

同じものをさがす、

分ける、

順番にする、

もとに戻す、

先にやることと後にやることを判断して見通しをつける、

効率を考える…。

こうして出してみると、子どもに育てたいことがたくさん隠れています。

生活のなかで大事で、必要で、しっかりつけてあげたい力です。

(だから「お片付けしなさい!」と怖い顔になっちゃう)

わたしたちは、よく使うフライパンを、台所の使いやすい場所に置いておきますよね。

そして使ったら、かならず同じ場所に戻します。

どうしてでしょう?

それは、そうしないと、不便だから。

お片付け…整理整頓は、使いやすさのための工夫です。

それを、子どもの暮らしにも役立てられるはず^^

いつものおもちゃが、いつも決まった場所にあって、

使い終わったら、もとの場所にもどす。

使いやすい台所と同じように、子どもの場所をつくってあげる。

教え込み、やらせる。

そんな「しつけ」ではなくて、

おかたづけは、生活のなかで自然に「習慣」にしていくことができます。

子どもの日常である、

おもちゃを通じて。遊びを通じて。

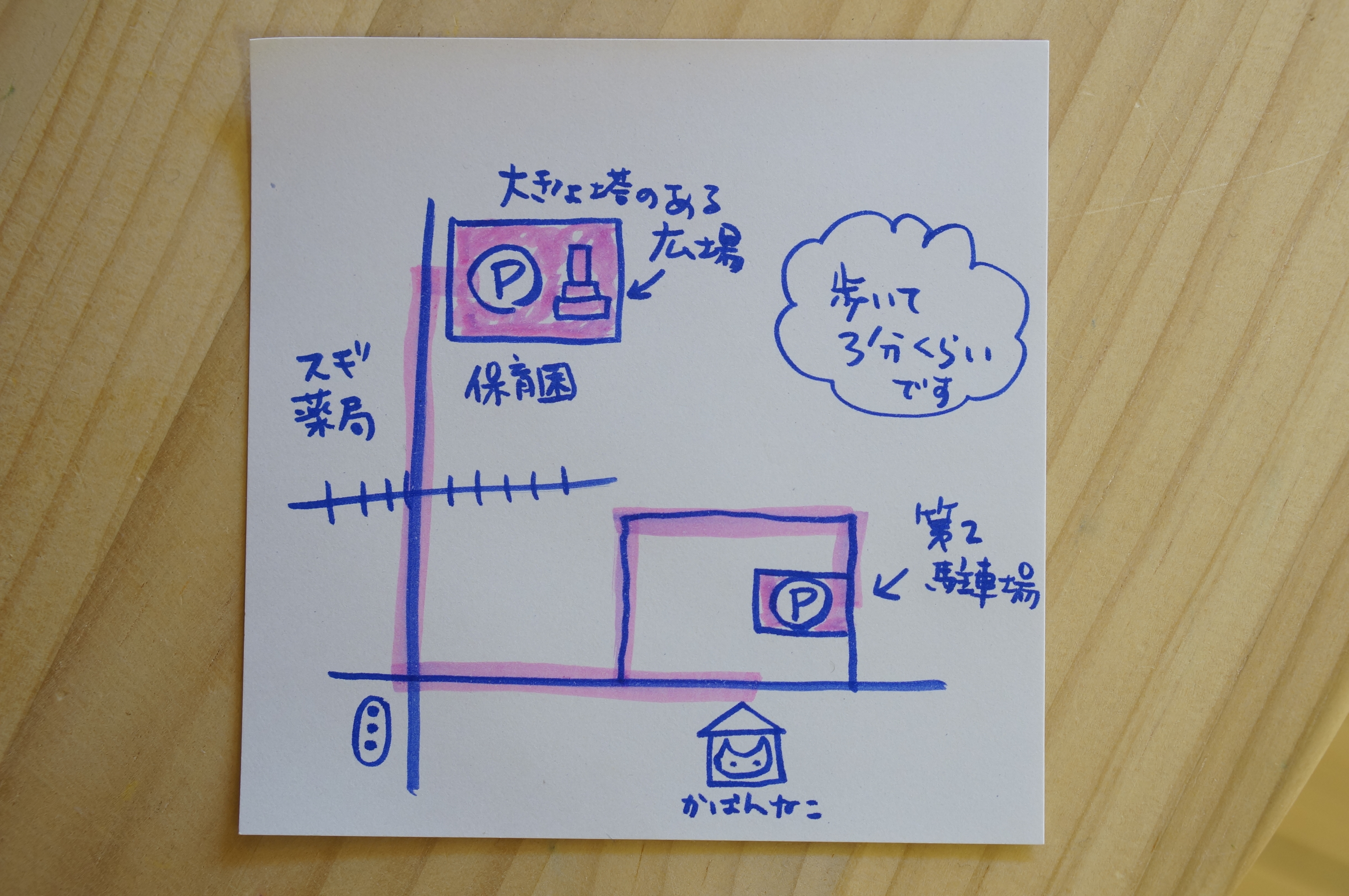

…ということで、今日もお誘いします。

そんな「子どものあそびとまなびの講座」。

だって、ぜったいに役に立つし、おすすめだから!

お席は午前中がひとくみ、13時からの回は3くみ大丈夫です。

大人のかただけのご参加もあります。

お電話をいただいて、子どもの年齢とは別の回に参加されるかたも。

どの回に参加したらよいか迷われるかたは、遠慮なくお問い合わせくださいね^^

https://kabanneko.com/news/kouzamonotohito/